每经记者:陈晴 每经编辑:董兴生

11月份,减重版司美格鲁肽即“诺和盈”正式在国内上市。

司美格鲁肽属于多肽类药物中的GLP-1(即胰高血糖素样肽-1,一种自然产生的多肽激素)受体激动剂类药物,泰德医药(浙江)股份有限公司(以下简称“泰德医药”)正是相关领域的企业。继今年5月份失效后,近期,公司再次递表冲刺港股上市。

根据招股文件,泰德医药自称是全球第三大专注于多肽的CRDMO(即合约研究、开发及生产机构,以合约形式在医药及╱或生物技术行业提供发现、研究、开发及制造服务的公司)。不过,正处于风口的泰德医药的业绩却并不如人意。2023年,公司刚刚经历了营收和利润的双双下滑。

还值得注意的是,泰德医药重要附属公司即中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”),曾被公司股东“高卖低买”。2015年对外转让时价格为20亿元,至2020年,又以7亿多元的价格买回。这笔交易中,吃了亏的交易对手方则为上市公司信邦制药(002390.SZ,股价4.15元,市值80.67亿元)。

2023年收入和年内利润双双下滑

泰德医药主要提供CRO(合约研究机构)服务,即多肽NCE(新化学分子实体)发现合成;以及CDMO(合约研究、开发及生产机构)服务,即多肽CMC(化学、制造及控制,评估治疗药物特征及其制造和质量测试过程的部分)开发以及商业化生产。公司的服务主要专注于向客户提供API(活性药物成分),而非药品。

截至2024年6月30日,泰德医药项目管线包括1046个进行中的CRO项目及332个进行中的CDMO项目。根据招股文件,公司战略性地专注于GLP-1领域的管线建设。截至最后实际可行日期,公司与7名客户进行9个NCE GLP-1分子开发项目,开发口服及╱或注射GLP-1分子产品。

当前市场大火的司美格鲁肽,泰德医药也有涉及。根据披露,截至最后实际可行日期,公司成功为开发中的司美格鲁肽向FDA(美国食品药品监督管理局)提交药品主文件备案。

这样一家风口之中的企业,其业绩却并不尽如人意。2021年至今年上半年,泰德医药实现收益分别约为人民币2.82亿元、3.51亿元、3.37亿元、1.97亿元;同期年内利润分别约为人民币8027.8万元、5398万元、4890.5万元、5056.7万元。可以看出,公司2023年营收同比下滑;2022年和2023年内利润连续下滑。

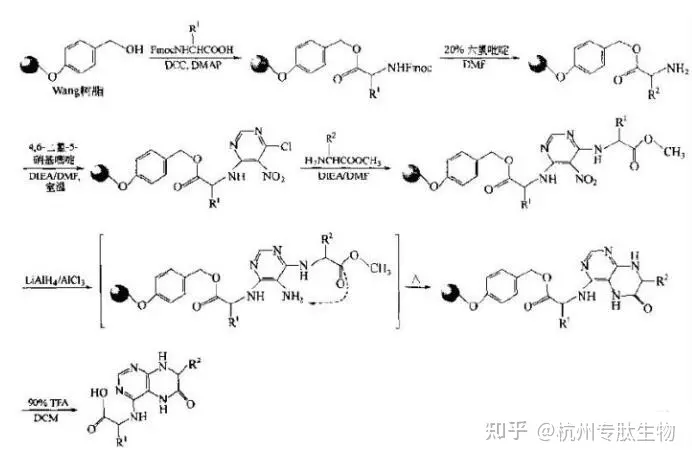

图片来源:招股书截图

对于公司2023年利润的同比减少,泰德医药招股文件中提到了多方面因素,包括公司2023年收益的减少和销售成本的上升等。

而对于2023年收益的减少,泰德医药称,这是因为每名客户平均收益减少。进一步细究,则主要是因为公司对三名客户的收益减少了大约3400万元,该三名客户因变更在美国及中国内地的多肽类药物开发资源、计划及周期以致需求大幅减少。

《每日经济新闻》记者注意到,泰德医药对于大客户的依赖程度较高。2021年至2023年,公司来自前五大客户的收益占据公司同期收益比例分别为36.5%、44.8%、48.3%,相关比例持续上升。至今年上半年,这一比例甚至达到了56.2%,超过公司收入的一半。

“全球第三”却仅占1.5%的市场份额

由于在降糖和减肥领域的显著疗效,GLP-1类药物成为医药行业近两年的风口。

根据泰德医药招股文件,GLP-1药物已改变代谢疾病治疗药物格局。按销售收入计,全球GLP-1药物市场由2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元,年复合增长率为33.2%,并预计于2032年将进一步增长至1299亿美元,年复合增长率为14.3%。

未来,泰德医药能否与行业一起狂欢?公司招股文件中援引弗若斯特沙利文的资料称,就2023年销售收入而言,公司是全球第三大专注于多肽的CRDMO。

不过,作为全球第三的泰德医药,仅占据1.5%的市场份额。公司称:“以多肽为核心的全球CRDMO市场的前两大参与者各占23.8%的市场份额,而其余市场则较为分散,2023年前三至六名参与者(包括本公司)各自仅占约1%的市场份额。”

还值得一提的是,近三年多来,泰德医药的海外业务收入在公司收入中均占据了大半比例。而在地缘政治愈发复杂的当下,海外市场的风险因素不容忽视。

2024年12月7日,美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案(NDAA)最终协议文本,生物安全法案(Biosecure art)未被列入其中。尽管如此,针对中国生物科技公司的立法限制威胁还没有完全消失,相关法案仍可能通过单独立法的方式推进。

事实上,美国是泰德医药的重要市场。2021年至2023年,来自美国的收入占泰德医药收入比例分别为35.3%、37.7%和34.1%。2024年上半年,这一数字甚至达到了61.8%。

图片来源:招股书截图

泰德医药在招股文件中坦言,公司的大量客户为美国的制药及生物技术公司,对公司的服务需求受美国政府对中国制药及生物技术行业服务供应商的态度的重大影响。

主要附属公司曾被“高卖低买”

此次冲刺港股上市,并非泰德医药首次接触资本市场。

泰德医药的历史可以追溯至2001年。当年,公司现任执行董事之一的李湘在中国成立中肽生化。后来的2003年和2005年,公司控股股东徐琪、李湘莉(李湘胞妹)分别加入中肽生化。

2015年4月,上市公司信邦制药宣布以20亿元的价格,从中肽生化前股东手中收购了其全部股权。经过层层穿透,当时的中肽生化股权,八成以上由徐琪、李湘莉和李湘持有。

上述收购中,中肽生化前股东做出了2015年—2017年净利润分别不低于8182.29万元、1.06亿元及1.38亿元的业绩承诺。尽管每年净利润与承诺有所出入,但三年合计实现3.32亿元的净利润,总体来说达成了业绩承诺。

但好景不长。2018年开始,中肽生化的经营状况就不断下滑。2020年6月,徐琪及李湘莉共同成立泰德医药。随后,信邦制药将中肽生化100%股权及其子公司康永生物100%股权转让给泰德医药,股权转让款合计7.50亿元。其中,中肽生化100%股权的转让价格仅7.18亿元。

20亿元卖出、7亿多元买入,中肽生化的这笔交易备受外界诟病。就两次交易价格的巨大差异,泰德医药在招股文件中称,2015年3月至2020年3月这5年时间,中肽生化及康永生物在其业务运营及发展中经历了各种挑战,包括信邦的管理策略及发展重点转为专注于主要业务提供医疗服务;宏观经济环境及整体社会状况的变化,包括中肽生化业务的劳工、环境及营运成本上升;新冠疫情影响;以及体外诊断试剂业务的行业状况及竞争形势变动。

“如信邦所披露,截至2018年12月31日止年度,其录得与中肽生化及康永生物业务相关的商誉减值损失人民币15.37亿元。”泰德医药称,中肽生化面临的上述挑战导致2020年收购事项的代价较2015年信邦收购事项的代价减少。

就公司港股上市相关问题,12月20日,《每日经济新闻》记者致电泰德医药方面,截至发稿未获回复。

每日经济新闻

合肥科生景肽生物科技有限公司成立于2018年,目前已经打造了全球领先的以肽为核心的生命分子发现、合成生产、结构优化、递送平台,主要瞄准肽发现及靶向递送,专注于为各大制药企业、生物技术公司、科研单位提供一站式的定制化研发服务。 公司独有的KPDS™平台(KS-V Peptide Discovery Services Platform)是国际领先的的多肽药物发现平台,我们致力于创新药物的高效和精准开发,以科生景肽专有KPDS技术为核心,提供一站式,定制化的多肽发现服务,以灵活的产品形式和服务模式助力广大客户各类药物发现项目的快速推进和应用探究,包括但并不限于疾病诊断及保健功能产品、多肽药物、核素偶联药物(RDC)、基于小分子的肽药物偶联物(PDC)和多功能肽偶联物等。中文官网地址:https://www.ks-vpeptide.com.cn/

英文官网地址:https://www.ks-vpeptide.com

领英:https://www.linkedin.com/company/ks-v-peptide/